MENU

サークル紹介「ジャズ研究会」

サークル紹介

ジャズ研究会

2024年取材

「ジャズに厳密なルールや正解はありません。

自由な発想によって毎回変化するセッションこそが、ジャズならではの醍醐味です。」

ジャズ研究会

田村 悠吏さん

文学部 心理・応用コミュニケーション学科3年

ジャズピアニストとして、学外でも精力的に活動を行っている田村さん。研究会を立ち上げるほどジャズ音楽への思いが強く、穏やかな雰囲気ながらも、魅力について語る言葉には熱い思いが感じられます。「初心者へでも気軽に挑戦できる場を作りたい」と話す田村さんに、ジャズ研究会での活動についてお聞きしました。

ジャズピアノを始めたきっかけや、どのように学んだかを教えてください。

ピアノは幼少期から習っていましたが、小学生の頃に一度やめてしまいました。しかし、高校でジャズ音楽と出会ったことにより、ピアノの新たな魅力に気付き、再び弾き始めました。本格的にジャズピアノに取り組むようになってからは、3〜4年ほどの経験になります。当時はコロナ禍だった事もあり、レッスンには通わず、主にインターネットで独学しました。また、身近なジャズミュージシャンの方々に話を聞いたり、実際の演奏を見たりしながら技術を磨きました。

影響を受けたアーティストは?

高校1年生の時にジャズピアニストの山本琢磨さんの演奏を初めて聴き、その格好良さに衝撃を受けました。以来、彼を憧れの存在として追い続けています。また、ジャズ・レジェンドと呼ばれるピアニストの中では特にハービー・ハンコックを敬愛していて、彼の楽曲をコピーしたりアプローチを参考にするなどして、自分の演奏に活かしています。

研究会の雰囲気や活動内容についてお聞かせください。

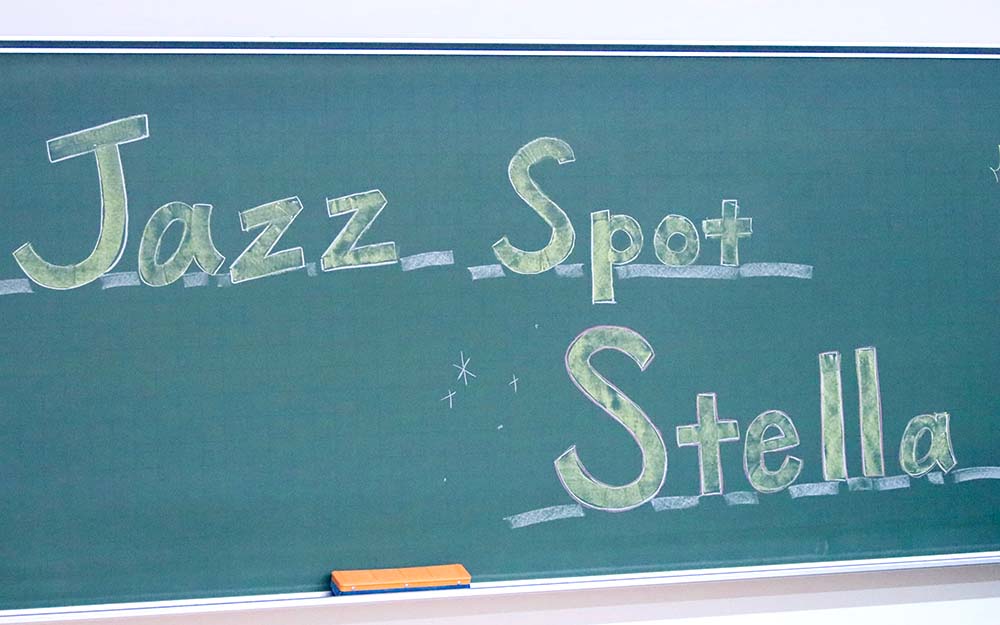

他大学の学生が参加することも多く、賑やかで楽しい雰囲気です。活動内容としては、研究会としてイベントに参加するだけでなく、市内のライブバーやジャズバーで部員が自主企画ライブを開催することもあります。学内外を問わず演奏の機会が多く、実際にステージに立つ経験を積めるのがこの研究会の大きな特徴です。

自ら研究会を立ち上げた経緯は?

他大学のジャズ研究会に参加していた際、同じくジャズ活動をする北星学園大学の先輩に出会いました。その方と「北星にもジャズ研究会があれば面白そう!」という話になったのがきっかけで、立ち上げるに至りました。

文学部の心理・応用コミュニケーション学科を選んだ理由は?将来の進路は決まっていますか?

中学の頃に通っていた塾の先生がこの学科の出身だと知り、興味を持つきっかけになりました。特に音楽心理学に関心があり、人が音をどのように認知するのかを学べる点に魅力を感じ、進学を決意しました。現在はゼミで音楽の研究をしています。卒業後はジャズピアニストとしての活動も続けていきたいと考えています。

ジャズの特徴について教えてください。練習は初心者でも大丈夫ですか?

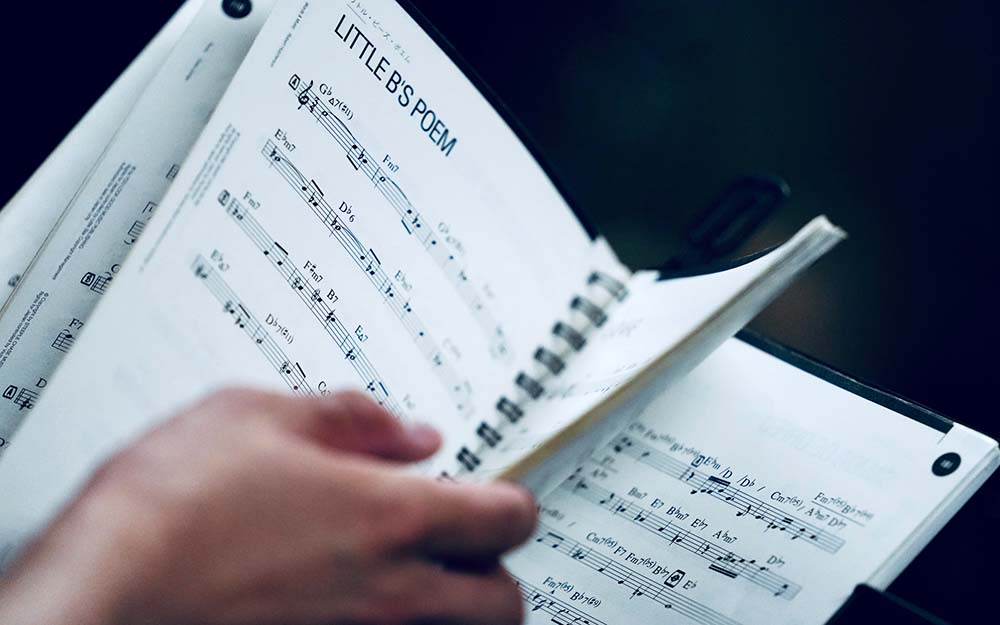

ジャズは楽譜があっても「この通りに演奏しなさい」というようなルールがあまり無く、即興演奏が大きな要素です。同じ曲でも演奏者によって全く違う表現になるため、自分の個性を出せるのが魅力です。

研究会では、初心者の方も安心して参加できるよう、楽譜の読み方や基礎知識を学ぶ勉強会を設けています。最初は何もできなくても、演奏の輪に入ることで少しずつ慣れ、自然と上達していきます。「とりあえず音を鳴らしてみる」ことから始め、楽しみながら学んでいただきたいと考えています。

※2024年取材