MENU

ニュース

News

- Home

- ニュース

2017年12月26日

12月8日に、航空業界対策プログラムの一環として、ANAエアラインスクールによる寄付講座「お⼿伝いが必要なお客様へのおもてなし」を開催しました。

講師は、現役キャビンアテンダントであり、ANAエアラインスクール講師の二ノ宮恵子さんでした。

「障がい・傷病でお⼿伝いの必要なお客様にも安⼼して搭乗してもらえるために、⾃分たちに何が出来るか」といったいくつかのテーマに基づき受講者同⼠で話し合うなど、主体的に学ぶ時間も多くある講座でした。

受講者は、誤った知識により、⾃分はよいと思っていた⾏動が、実はお⼿伝いが必要な⽅にとっては望んでいない⾏動であることがあるなど、相⼿の⽴場になって考えることの⼤切さを感じていました。

|

|

▲ 先生の実体験に基づくお話に誰もが惹きこまれていました

今回の講座を通して、ANAグループが目指す「誰もが安⼼で快適な旅」は、ANAの⽅たちが普段から「気づかい」と「思いやり」の⼼を⼤切にしているからこそ提供できているのだということを再確認することが出来ました。

相⼿のことを思う気持ちは、航空業界だけではなく仕事をしていく上で⼤変重要なことであり、学⽣にとって⼤きな気づきとなったようです。

本学とANAビジネスソリューション株式会社は、ANAエアラインスクールに係る教育連携協定を締結しています。本講座は、この教育連携協定により開催が実現しました。

この協定により、本学学生は、同スクールが札幌で開講するキャビンアテンダント短期集中コース、グランドスタッフ短期集中コースを優待受講制度を利用して受講することができます。

また、北星学園⼤学・北星学園⼤学短期⼤学部では、キャビンアテンダントやグランドスタッフを志望する学⽣が多いため、⼗数年前から学内で航空業界に特化した講座を多数展開しています。

★北星学園大学の航空業界対策プログラム(2016年度実施例)★

- 航空業界特別講座 年3回6日間(24コマ)

- 航空業界特別講座受講説明会&学習会

- 内定者による就活体験報告会

- 航空各社による学内企業説明会

- CAグループディスカッション対策講座

- 卒業生による座談会

- エントリーシート・⾯接対策個別指導

2017年12月24日

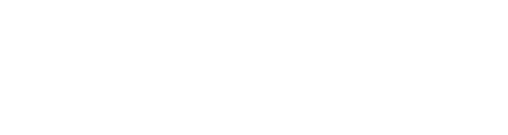

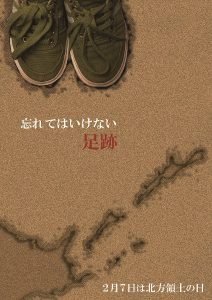

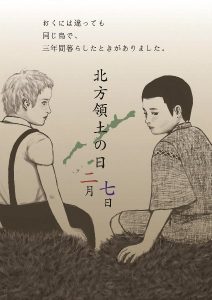

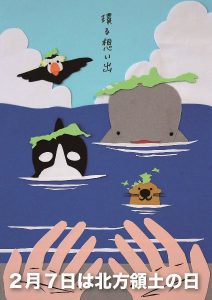

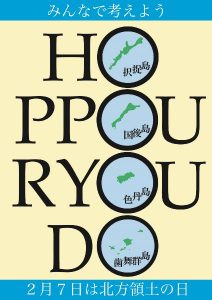

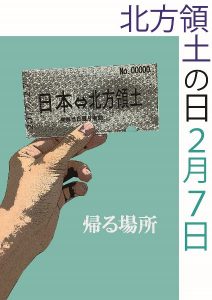

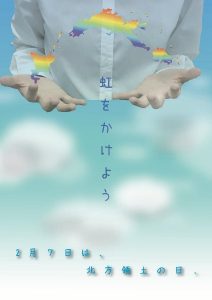

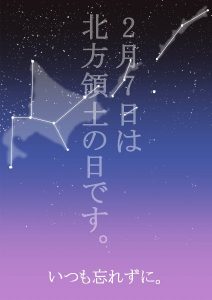

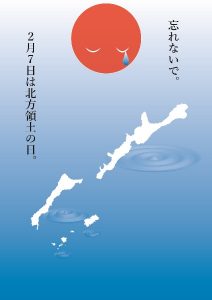

北星学園大学 短期大学部 生活創造学科の専門科目「グラフィックデザイン演習Ⅰ」(担当:川部 大輔准教授)では、北海道が毎年行っている「北方領土の日ポスターコンテスト」に向けてポスターをデザインする取り組みを毎年行っており、毎年本学学生が入賞しています。

今年は社会人の参加者も多く全国から243点もの応募がありましたが、審査の結果、本学 短大部 生活創造学科2年 佐藤 ひなのさんが最優秀賞(総合)に輝いたほか、以下のとおり9名が入賞を果たしました。

学生のポスター画像はクリックすると拡大表示されます。ぜひご覧ください。

★第16回(平成29年度)「北方領土の日」ポスターコンテスト 本学学生入賞結果★

【参考HP(北海道 総務部 北方領土対策本部ホームページ)】

2017年12月22日

12月22日、アドベントのロウソクが灯りポインセチアが飾られるなどクリスマス一色に彩られたチャペルにてクリスマス礼拝が行われました。

▲ 学生や教職員だけではなく地域の方にもお越しいただきチャペルはいっぱいとなりました

讃美歌「きよしこの夜」を全員で賛美した後、チャペル・クワイアの学生が祭壇のキャンドルから灯を受け取り、その灯は参列者へと受け継がれ、全員のキャンドルの火が灯り、チャペルは温かな灯の色が広がる幻想的な空間となりました。

ピースメーキング聖書研究会の学生による聖書朗読、チャペル・クワイアによる特別賛美を聴いた後キャンドル消灯となりました。

|

|

|

▲ 1人1人のキャンドルが優しく灯ります

つづいて、東栄福音キリスト教会 遠藤 稔牧師から「大切なきみ」と題してメッセージをいただきました。

メッセージは、遠藤牧師がピアノを弾きながら絵本の読み聞かせを行うという斬新なスタイルで行われました。「自分」という存在は必ず誰かから必要とされているということがストレートに伝わってくる絵本を場面に合わせた音楽と共に情感豊かに表現していただきました。人は知らずに「べき」という自分のハードルを設けているがそのようなものは必要がないことだというお話には誰もが心温まりました。

|

|

▲ スライドの絵本に合わせた音楽を奏でながら絵本の読み聞かせを行う遠藤牧師

お話の後は、ピアノ(兼サックス)・ギター・打楽器による音色を届けていただきました。1人で演奏していると思えないほどピアノとサックスを入れ替わりに演奏する遠藤牧師に驚くとともに、チャペルに響くメロディーに参列者は惹きこまれました。

|

|

▲ 遠藤牧師が創り出す音楽に全員が惹きこまれました

メッセージの後は、ゴスペル・クワイア(ゴスペルサークル「North Star Bible Club(NSBC)」及びハンドベル・クワイアによる演奏が行われました。

▲ ゴスペル・クワイアによる讃美 |

▲ ハンドベル・クワイアによる演奏 |

★クリスマス祝会★

クリスマス礼拝終了後、会場を大学会館に移して、クリスマス祝会が行われました。(※参加は大学関係者のみ)

沢山の美味しそうなお料理を前に、参加者たちは楽しそうに選んでいました。

▲ バイキング形式で楽しく選べます |

▲ 学生が大好きなメニューが沢山! |

クリスマス祝会は、田村信一学長のあいさつに始まり、Hokusei Gospel Country Singersによる歌や毎年恒例の「ピニャータ割り」が行われ、会場内は大変盛り上がりました。

ピニャータとは、お菓子などを詰めた紙製のくす玉人形のことをいい、ピニャータ割りは、そのピニャータにひもを付け、高いところから吊り下げ、棒で叩いて割ります。ピニャータが割れて中から出て来たお菓子を参加した子どもも学生も夢中で拾っていました。

今年も楽しいクリスマス祝会となりました。

▲ Hokusei Gospel Country Singersによる歌の披露 |

▲ ピニャータの中から沢山のお菓子が…!! |

本日のクリスマス礼拝で捧げられた献金は、以下の3団体に送られます。

- 公益財団法人 熊本YMCA 熊本震災復興支援募金

阿蘇地区の復興支援活動のため - 社会福祉法人 バージンじゃい(タイ王国・パタヤ)

児童福祉施設の子ども達のために - NPO法人 チャイルド・ファンド・ジャパン

ベス・スアレズさん(フィリピン)就学支援のために

2017年12月22日

12月13日(水)のお昼休みに「2017秋留学フォトコンテスト」の受賞者への表彰式が執り行われました。

フォトコンテストには、43点の作品応募があり、学生・教職員の投票によって最優秀賞、優秀賞、国際教育センター賞が決定しました。

当日は、国際教育センター長から受賞者たちに賞状と副賞の図書カードとフォトコンテストのフォトブックが授与されました。

★最優秀賞「音楽を楽しむ子ども」

★優秀賞「路地」

★国際教育センター賞「ジュテームの壁」

※写真は、クリックすると拡大してご覧いただくことが出来ます。ぜひ拡大してご覧ください。

2017年12月19日

FMしろいし*1の番組「つながるここプロラジオ」(毎週火曜日15:00~16:00放送)に月2回程度、本学学生が出演しています。

学生広報委員(愛称「キタボシ」)による約15分のコーナー企画『featuring☆キタボシ』を2017年6月から月2回程度のペースでお届けしています。テーマトークのほか本学の施設の案内等、北星の魅力を学生の視点を活かしてお伝えしています。

前回12月12日の放送では、キタボシの学生がメインMCを務め、本学 経済学部 経営情報学科 西脇隆二教授のゼミの副ゼミ長である経営情報学科3年 佐藤未来さんをゲストに迎え、西脇ゼミで取り組んでいる「北星オリジナルワインプロジェクト」について紹介しました。

本日19日(火)の放送は、100名近くの部員がいる「アカペラサークル ぽらりす.」のメンバー3名をゲストに迎え、ぽらりす.の魅力を紹介する予定です。

番組は、インターネット上でも聴くことができます。ぜひお聴きください。

▲ FMしろいしスタジオ内での収録の様子 |

▲ 学内での事前収録の様子 |

*1 FMしろいしとは、「エフエムしろいし With-S」の愛称で親しまれている札幌市白石区を中心に83.0MHzの周波数で放送しているコミュニティFMです。札幌市白石区、厚別区、豊平区、東区、北区、中央区、南区の一部で視聴できるほかインターネット上でも聞くことができます。詳しくはエフエムしろいし With-Sのホームページをご覧ください。

2017年12月11日

11月27日(月)から12月22日(金)の期間中に各種公務員の業務説明会を実施しています。

公務員を目指す学生たちにとって各種公務員の仕事の理解を深めることや、どの公務員を目指すか目標を定めることは非常に重要なことであり、学内で様々な公務員の業務説明会を行っています。

特に本学を卒業し公務員として働いている先輩を招き講演して頂くことも特徴的なもので「北星の学生のための説明会」として実施しています。

12月6日(水)は「北海道職員の仕事」と題しまして北海道職員として働いている本学の卒業生を招き、説明をしていただきました。

会場はあっという間に多くの学生たちで埋め尽くされ、説明がスタートしました。

国家公務員・市町村職員との業務内容の違いなど、公務員を目指す学生にとって大変ためになる説明を行っていただきました。

また、「北海道職員」と一言で言っても一般行政・教育行政・警察行政などといった様々な分野での働き方があります。各分野のOB・OGの方を中心にお越しいただき、自分の業務の内容・実体験ややりがいを説明して頂きました。また、職員自身がどのようなキャリアデザインを歩んでいるか等、説明会でしか聞けないナマの話を先輩から聞くことが出来ました。

学生たちもメモを取りながら真剣に最後まで耳を傾けていました。

今後も以下の日程で各種公務員の業務説明会を実施します。

-------------------------------------------------------------------------

11月27日(月):札幌市職員(消防の仕事) B505

11月30日(木):自衛官 B607

12月 4日(月):国税専門官 B405

12月 6日(水):北海道職員 C500

12月 7日(木):札幌市職員(行政・福祉の仕事) C500

12月 8日(金):国家公務員 C500

12月11日(月):北海道警察官 C500

12月13日(水):財務専門官 C703

12月20日(水):裁判所事務官・書記官

家庭裁判所調査官 C703

12月22日(金):航空管制官 B507

※時間はいずれも16:20~17:50になります。

在学生が対象になります。事前申し込みが必要です。

詳細は就職支援課へお問い合わせください。

-------------------------------------------------------------------------

様々な話を聞いて目標が決まるとモチベーションが高まります。

そして公務員に合格したいという気持ちも強くなり、その気持ちを持って頑張り続けた人には必ず「合格」という二文字が待っています。

本学では公務員になりたいと思う学生たちを様々な角度からサポートし、全力でバックアップします。

北星学園大学の公務員志望学生への支援について詳細は、こちらのページの「北星の公務員志望者への支援」をご覧ください。

2017年12月08日

11/15(水)に本学体育館メインアリーナにて、留学生との交流イベント「スポーツマッチ」を開催しました。

このイベントは、言語が苦手な人でも「スポーツ」という共通言語を使い、留学生と在学生の双方に積極的な交流をしてほしいという思いからHUIT*1が企画・実施しました。

スポーツマッチでは、紅白に分かれて「ドッジボール」「障害物競走」「全員リレー」の3つの種目を行いました。

体育館全面を使ってのドッジボールは、守備範囲も攻撃範囲も広く、チーム内での協力が必須です。

そのため、声をかけ合い、時にはボディーランゲージを使うなど、助け合って頑張りました。

▲ チームごとに力を合わせて戦いました |

▲ 留学生も負けていません! |

パン食い競争やぐるぐるバットを始め様々な障害を乗り越える障害物競走は、見ている学生たちも大盛り上がりでした。

▲ パン食い競争 |

▲ ぐるぐるバット |

初めはお互いに緊張していた留学生と学生でしたが、競技を重ねるにつれて打ち解け、競技終了時には留学生と学生がハイタッチをするなど、「スポーツ」を通してすっかり打ち解け、楽しい時間を過ごしました。

最後の種目の「全員リレー」では、体育館全体に走者への声援が響き渡りました。

最後の競技とあって、チームの絆がさらに強まります。円陣を組んで掛け声をかけるチームもいました。

▲ 全員リレー |

▲ 全員リレー |

結果は白組の勝利に終わりましたが、勝敗関係なくスポーツを通して言語の壁を超えた交流をすることができました。

HUITは、留学生と学生が楽しく交流できるイベントを今後も企画していきます。

▲ 留学生と学生が力を合わせて頑張りました!

*1 HUITとは:「国際ラウンジ学生チーム」の略で、2016年に発足しました。国際ラウンジ(センター棟1階)を国際交流拠点として、海外からの留学生と本学の学生が各国言語で交流したり、留学生との様々なイベントを企画・運営しています。

11月29日『大学ブランド・イメージ調査(2017-2018)』の調査結果が発表され、国公立を含む北海道の大学「大学ブランド力」ランキング(ビジネスパーソンベース)において、本学が6位にランクインしました。また、設定されている項目のうち、2項目において北海道地区第1位となりました。

この調査は、株式会社日経BPコンサルティングが全国9地域455大学(医科大学や体育大学、短期大学などは除外)の大学ブランド力算出を目的としたインターネット調査で、各大学の認知やイメージ等の調査を行ったものです。

本学は、以下の項目で北海道地区第1位となりました。

★「センスがいい、かっこいい」

★「語学に長けている」

また、以下の項目で3位以内となりました。(いずれも北海道内国公私立大13校中)

・「グローバル」・・・2位

・「留学生の受け入れが活発である」・・・2位

・「グローバル/国際交流が活発」・・・2位

・「礼儀正しい、上品である」・・・2位

・「柔軟性がある」・・・2位

・「ロゴ、カラー、キャラクターなどが思い浮かぶ」・・・2位

・「大学認知率」・・・3位

・「好感が持てる」・・・3位

・「広報活動に力を入れている」・・・3位

・「キャンパスに活気がある」・・・3位

・「学部、学科が充実している」・・・3位

・「立地がよい」・・・3位

・「コミュニケーション能力が高い」・・・3位

惜しくも1位は逃したものの「グローバル」、「留学生の受け入れが活発である」、「グローバル/国際交流が活発」の3項目では北海道地区第2位を獲得。第1位となった「語学に長けている」と合わせ、本学の特色の一つとも言える「国際教育」に対して高い評価をいただくことが出来ました。

「大学ブランド・イメージ調査2017-2018」につきましては、以下のサイトをご覧ください。

参考URL:https://consult.nikkeibp.co.jp/info/news/2017/1129ubj_1/

(日経BPコンサルティング調べ「大学ブランド・イメージ調査2017-2018」【北海道編】)

2017年12月04日

11月24日に本学C館の教室にて、学生の企画による「【社会福祉学部限定】海外渡航プログラム座談会」が行われました。

この会を発案したのは、社会福祉学部 福祉心理学科4年の佐々木麻菜さんです。スピーカーは、福祉臨床学科3年生の紺野友也さんと佐々木さんが行い、司会は、2018年2月に海外渡航を予定している福祉心理学科2年生の学生が担当しました。

紺野さんは、最初に海外渡航科目「海外事情*1」について紹介をしたあと、個人で取り組んだシドニー市内での路上生活者へのインタビューと、グループで取り組んだ世界最大規模のLGBTパレード「マルディグラ」でのインタビュープロジェクトの二つの活動について写真の説明を交えながら「社会福祉学部の学生だからこそ、留学で気付くことができる視点がたくさんある」と報告し、これらの活動を通して「差別や偏見」というテーマを学べたことは最も大きな収穫であり、帰国後にゼミでも発表ができたことは、自身の成長に繋がったと話しました。

▲ 路上生活者へのインタビューについて話す紺野さん

佐々木さんは、2年生の後期に、英語でのトークセッションを行いたいと思い立ち、ドイツ出身のカローラ・ホメリヒ先生(北海道大学)に自らメールを送り、トークセッションを実現することに成功しました。その企画・運営に携わったことについて触れ、トークセッションで話し合った「幸福度の国際比較」というテーマが、卒業論文のテーマを決める際にこのテーマを選んだ最大の理由となったと話しました。

また、就職活動後に一人でオーストラリア・ケアンズへ行った際、「日本の外に出て初めて分かることがある」と感じたため、国内・海外を問わず、社会福祉学部の学生が積極的に国際交流をすることが重要であると話しました。

▲多くの学生が集まりました

今回、社会福祉学部限定での初の試みでしたが、多くの学生が参加し、真剣に聞き入っていました。

この企画が、本学学生が世界に目を向ける第一歩となることを願っています。

*1 「海外事情」は5言語(英語・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)でそれぞれ毎年実施している海外渡航科目です(二単位)。

*2 過年度の社会福祉学部・経済学部・心理応用コミュニケーション学科の学生の報告はこちら

2017年11月29日

11月3日に開催された「第5回北海道フランス語暗唱コンクール」(主催:北海道新聞社、札幌日仏協会/アリアンス・フランセーズ)において、本学 文学部 英文学科の宮谷内三稀さんが第3位に入賞、同じく文学部 英文学科の江渡 聡一郎さんが「在札フランス名誉領事賞」を受賞しました。

同コンクールは、2013年から開催されており、毎年本学学生・卒業生が受賞(2013年:優勝、2014年:2位、2015年:奨励賞、2016年度:優勝)しています。

本年は、社会人の参加者も多く、多数の応募者のうち宮谷内さんを含む15名が一次審査を通過し、ファイナリストとして決勝大会に出場を果たしました。

宮谷内さんは、決勝大会において、ルイーズ・ラベの詩『ソネット』を情感たっぷりに暗唱し、第3位入賞を果たしました。

また、小説という難しいジャンルに挑戦した江渡さんは、マグリット・デュラスの小説「ラマン」の一節を見事に表現し、「在札フランス名誉領事賞」を受賞しました。

▲ 宮谷内さんは前列右から4人目、江渡さんは後列左から6人目

宮谷内さんと江渡さんそれぞれにお話を伺いました。

★宮谷内 三稀さん(文学部 英文学科) 課題:ルイーズ・ラベの詩『ソネット』

Q:フランス語を始めたきっかけを教えてください

文学部 英文学科では、必修科目である「英語」の他に、必ず第二言語(フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語からいずれか)を履修することになっているので、第二言語として「フランス語」を履修したことがきっかけです。以前からフランス語に興味があったという訳ではありませんが、第二言語を選択する際、感覚的に英語にないものが学べるのではないかという気がしてフランス語を選びました。

Q:なぜこの作品を課題に選んだのですか(*1)

自分の人生と重ねた時に、自分らしく表現できると思ったことと、先生から薦められたことも理由の1つですが、最も大きな理由としては、「この課題は情熱的に表現するように」と先生に言われた時、大袈裟に表現するといったことは「自分が苦手なこと」だと思ったため、敢えてこの課題を選びこの作品に真摯に取り組むことによって自身の成長につなげられると考えたため選びました。

Q:受賞した時の気持ちを教えてください

様々な葛藤もありましたが、自分なりにこうしたらよいと信じて練習してきたことが、「これでよかった」のだと思えた瞬間でした。

Q:なぜコンクールに出ようと考えたのですか

授業でコンクールの開催についてお話があったのですが、その際、「頑張る機会はいつでもある訳ではない。」という高橋先生の言葉を聞き、成長出来るチャンスを逃したくないと思い参加を決めました。

Q:コンクールに出場した感想をお願いします

決勝大会に出る前から「決して揺らがない」と心に決めて臨みました。幅広い年齢層の方が参加しており、表現のしかたも様々でした。他の方の発表は聞きましたが、私は私なりの表現を行うために集中するように心がけました。コンクールを終えて思ったことは、「自分で自分の限界を決めていた」ということです。今回自分が苦手だと思っていた「大袈裟に表現する」ということに敢えて挑戦し、第3位という結果に結びついたことは、自分の自信につながっただけではなく、自分自身の視野を広げることが出来たと感じています。この経験は、『やってみたい』という自分の声が聞こえたら、それを一番大事にすることの大切さを再確認させてくれました。恐れや躊躇の気持ちがあることであれば尚更。楽しみながらできた、と今は思います。

★江渡 聡一郎さん(文学部 英文学科) 課題:マグリット・デュラスの小説「ラマン」

Q:フランス語を勉強して変わったことはありますか

英語以外にフランス語も学んだことによって、英語も話しやすくなったと感じています。様々な言語に触れることで、外国語の持つリズムのようなものが身につき、以前よりテンポよく伝えたい言葉が出るようになったと感じています。

Q:なぜこの作品を課題に選んだのですか(*1)

課題である作品全てを読んだ時に、マグリット・デュラスの小説「ラマン」の文章に惹かれたためこの課題に決めました。最初は、「小説」をどのように表現したらよいか悩みましたが、高橋先生を始めフランス語を担当されている先生に相談したほか、自分なりに主人公の気持ちを考え、その背景にある感情も含めて考えていきました。感情を抑えながらの表現はとても難しかったのですが、当日は緊張せずに力を出せたと思っています。

Q:受賞した時の気持ちを教えてください

もちろん嬉しさはありましたが、上位3位以内に入ることを目標として努力してきたため悔しい思いが強かったです。今は、また来年挑戦してさらに上を目指したいと考えています。

Q:コンクールに出場してどう思いましたか

コンクールにおいて、登場人物のフラストレーション等、人物の背景にあるものまで自分なりに表現しましたが、そういった感情等をジェスチャーで表現する方や淡々と話す方等、表現方法は実に様々であり、そういったことを目の当たりにし、コンクールを通して「表現の幅広さ」を学ぶことが出来ました。

Q:第二言語を学んでみて感じることを教えてください

何かを学んでいると、どうしても間違えてしまうことがあります。

間違えてしまうということは仕方がないのですが、同じ間違いをすることが無いように、私は常に「間違いを忘れない」ように心掛けています。そういった少しの努力の積み重ねを怠らず、今後もその姿勢を大切にして何事も学んでいきたいです。今後はフランス語を副専攻(*2)でとり、学びを深めていきたいと考えています。

*1:フランス語暗唱コンクールは、事前に3つの課題が提示され、そのいずれかを自分で選択します。

*2:北星学園大学では、英語以外の言語を習得したいといった、自身の所属する学部学科専門課程(短期大学部を除く)にとどまらず、学びの幅を広げることができるよう、「副専攻」を習得することが出来る制度があります。副専攻は、「フランス語」や「ドイツ語」といった言語の他、「心理学」や「人間科学」等幅広い14種類の学びを選択することが出来ます。また、副専攻課程を修了した者には、副専攻認定証書が授与されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

- 2026年度 大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期)の出願受付を開始しました2026.02.10

- 広報誌『re+discover HOKUSEI vol.11』【未知の「知」に出会う本の森 北星学園大学図書館】を発行しました!2026.02.04

- 【志願状況】2026年度 一般選抜(Ⅰ期)と大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)の志願状況について2026.02.02

- 【2027年度入試】入学者選抜の予告・変更点を公開しました。2026.01.29

- 【2027年度入試】入学者選抜の予告・変更点を公開しました。2025.12.10

- 【開催終了】12/13(土)開催!一般選抜対策セミナー申込受付スタート!2025.11.13

- 【開催終了】12/13(土)開催!「情報科学部 情報科学科*(仮称・設置構想中)説明会」申込受付スタート!2025.11.13

- 2025年度 第3回オープンキャンパス・情報科学部 情報科学科* 説明会レポート【スナップ公開中!】2025.10.23

- 【開催終了】10/18開催!『第3回オープンキャンパス』申込受付スタート!2025.09.18

- 【開催終了】10/18開催!「情報科学部 情報科学科*(仮称・設置構想中)説明会」申込受付スタート!2025.09.18

アーカイブ

- 2026.02

- 2026.01

- 2025.12

- 2025.11

- 2025.10

- 2025.09

- 2025.08

- 2025.07

- 2025.05

- 2025.03

- 2025.01

- 2024.10

- 2024.08

- 2024.07

- 2024.06

- 2024.05

- 2024.04

- 2024.02

- 2024.01

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.09

- 2023.08

- 2023.07

- 2023.05

- 2023.04

- 2023.03

- 2023.01

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.09

- 2022.08

- 2022.07

- 2022.06

- 2022.05

- 2022.03

- 2022.02

- 2022.01

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.09

- 2021.08

- 2021.07

- 2021.06

- 2021.05

- 2021.03

- 2021.02

- 2021.01

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.09

- 2020.08

- 2020.07

- 2020.06

- 2020.05

- 2020.04

- 2020.03

- 2020.02

- 2020.01

- 2019.12

- 2019.11

- 2019.10

- 2019.09

- 2019.08

- 2019.07

- 2019.06

- 2019.05

- 2019.04

- 2019.03

- 2019.02

- 2019.01

- 2018.12

- 2018.11

- 2018.10

- 2018.09

- 2018.08

- 2018.07

- 2018.06

- 2018.05

- 2018.04

- 2018.03

- 2018.02

- 2018.01

- 2017.12

- 2017.11

- 2017.10

- 2017.09

- 2017.08

- 2017.07

- 2017.06

- 2017.05

- 2017.04

- 2017.03

- 2017.02

- 2017.01

- 2016.12

- 2016.11

- 2016.10

- 2016.09

- 2016.08

- 2016.07

- 2016.06

- 2016.05

- 2016.03

- 2016.02

- 2016.01

- 2015.12

- 2015.11

- 2015.10

- 2015.09

- 2015.08

- 2015.07

- 2015.06

- 2015.05

- 2015.04